Il VI Convegno Internazionale di Culture Neolatine “Santi, maghe ed erboristi: i percorsi della cura fra fede, scienza e tradizioni popolari“, si propone di indagare la cura e le diverse pratiche per la guarigione attraverso le testimonianze nelle letterature romanze e delle molteplici lenti delle discipline connesse:, cioè di come la cura, intesa in senso biomedico, fisico, psicologico, sociale e spirituale, sia stata rappresentata e trasposta nelle opere letterarie, offrendo respiro a una trattazione interdisciplinare.

Data: 17-18/06/2024

Luogo: Istituto di Etnografia e Archeologia dell’Accademia Polacca delle Scienze di Breslavia

Organizzatori: Gianluca Olcese, Sonia Maura Barillari, Błażej Stanisławski

Siamo lieti di invitarvi a partecipare al VI Convegno internazionale di Culture Neolatine, in programma il 17 e 18 giugno 2024 a Wroclaw, patrocinato dall’Istituto italiano di Cultura di Cracovia. Questo evento è frutto della collaborazione tra la Società Dante Alighieri di Wroclaw, l’Università di Genova, l’Istituto di Archeologia ed Etnografia dell’Accademia Polacca delle Scienze di Wroclaw, l’Università di Wrocław: Dipartimento di Studi Classici, Mediterranei e Orientali e il Centro di Studi del Medio Oriente Antico e della Tradizione Biblica, e il patrocinio dell’associazione universitaria Jesteśmy Uniwersytetem.

La “cura narrativa” trova una sua speciale applicazione nel Decameron, in cui il racconto contribuisce alla salute degli ‘io’ narranti, compreso quello dello stesso autore. Già dall’incipit: «Umana cosa è aver compassione degli afflitti», tanto che la narrazione, come pratica, è stata inserita tra le raccomandazioni dei medici per combattere le malattie e, soprattutto, l’orrore emotivo della morte di massa nei sopravvissuti. I dieci del Decameron considerano l’esperienza come un intervallo per riprendersi, per cui decidono alla fine di tornare a Firenze pur rischiando di morire di peste. La ricreazione e lo svago psicologico sono una componente significativa delle raccomandazioni preventive nei trattati di medicina composti durante i primi anni dell’epidemia di peste avvenuta tra il 1348 e il 1350. Nei trattati i medici propongono che la felicità sollevi gli spiriti e rafforzi la mente e il corpo delle persone, in modo da non soccombere al contagio.

Le descrizioni di Boccaccio nel Decameron, delle attività dei fiorentini durante la peste del 1348, trovano conferma neiconsigli medici presenti nei trattati o consilia di Gentile da Foligno e Giovanni della Penna, scritti durante l’epidemia.

Nel Medioevo le connessioni fra la sfera religiosa e quella medica, cioè fra salute nel tempo e salvezza nell’eternità, sonoevidenti dall’uso di un unico vocabolo latino salus. Si diceva che dai poteri taumaturgici dei santi, oltre la vita terrena, dai corpi delle vergini di Dio, dei santi e dei martiri sgorgassero liquidi portentosi, profumati e curativi.

La medicina tradizionale occidentale è ancora oggi impregnata dal potere curativo delle «segnature», identificate e ordinate da Paracelso nel XVI sec., secondo il principio del «Similia similibus curantur», in opposizione al «Contraria contrariis curantur» che rimanda alla tradizione di Ippocrate e Galeno.

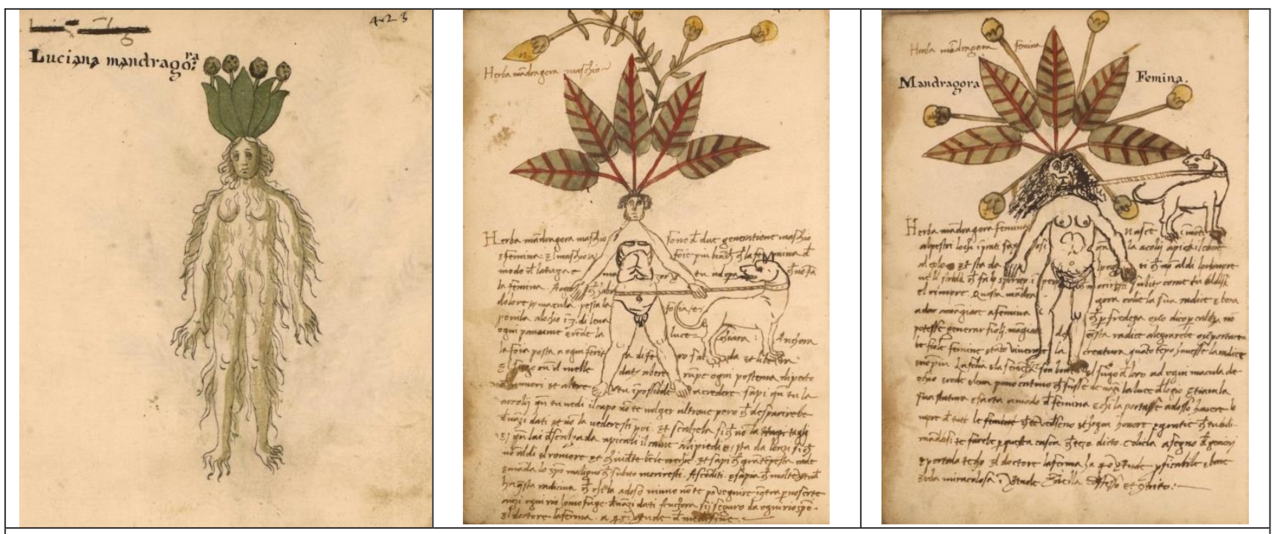

Il potere curativo di erbe, piante e sostanze naturali, oggetto di studio di erboristi e curatori, è ancora oggi alla base della moderna biomedicina e parte del programma di ricerca sulle medicine tradizionali dell’OMS.

La continuità con l’antico nelle attuali politiche che promuovono la medicalizzazione trova corrispondenza con la richiesta di salute e il ricorso al medico e al farmaco, quanto più aumenta quando la salute diventa norma etica e si trasforma in promessa di salvezza immanente.